忆海拾零(节选)

我叫罗果纯,今年86岁了。1950年4月,我从长沙市周南女中考入沈阳工学院(后改名东北工学院)化工系。后随全国高校院系调整,于三年级时转到大连工学院(即现在的大连理工大学)化工系,从此成为母校-大连工学院这个革命大家庭中的一员。感谢母校在不到两年的时间里,把我培养成为共和国建设的新兵。值此母校70华诞之际,恭摘个人回忆录中有关片段,作为母校70华诞献礼。

一、培养合格的建设者

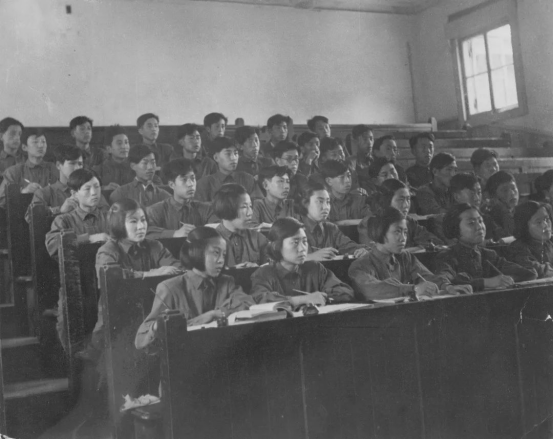

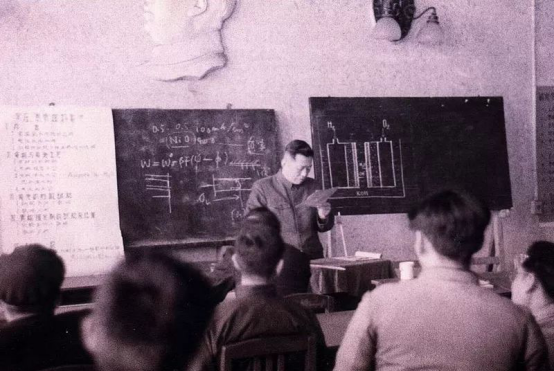

母校注重教学质量。学校聘请了几位苏联专家执教,给研究生讲课。研究生在苏联专家讲课的基础上,编成化工原理课程讲义,并给我们授课。

我记得当时的研究生老师有谭天恩,丁惠华等。陈伍平教授讲授的《硝酸工学》专业课更是把我们拉近了与工厂的距离。

我们班的吕贵麒同学毕业分到了沈阳化工厂,一年后就当上了劳动模范,据说是因为调整了工厂蒸馏塔中的回流比,提高了产量。《硝酸工学》专业课中,就有这方面的知识。

对待考试,学校不单纯重分数,也不搞竞赛,而是定为是一次学习的总结和提高。

考试时时间不限死,班上有一位同学,考一门功课花了一上午,最后她把题目解答对了。如果考试时间很长,学生可以中间上厕所,老师对学生高度信任。

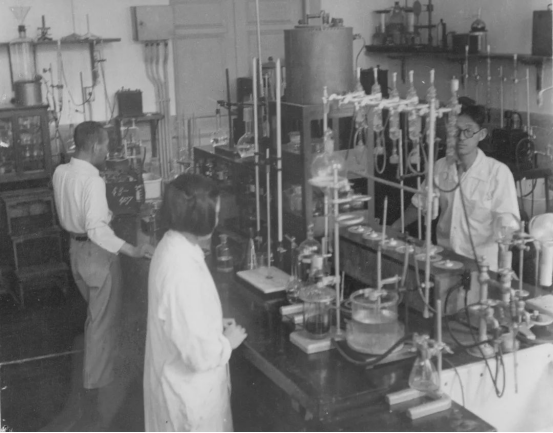

学生分专业后,就按专业去工厂实习。

我们合成氨专业的学生去的是过去日本人建立的大连化学厂。尽管当时这个工厂已老旧不堪,但我们还是获得了许多实际生产的知识,对我们毕业后建设苏联援助的吉林化肥厂有不少帮助。

学校是个革命大家庭,我后来听说学校的领导班子是从延安来的。当年的院长屈伯川,教务长范大因等领导,他们平易近人,我们把他们看成是自己的家长一样。

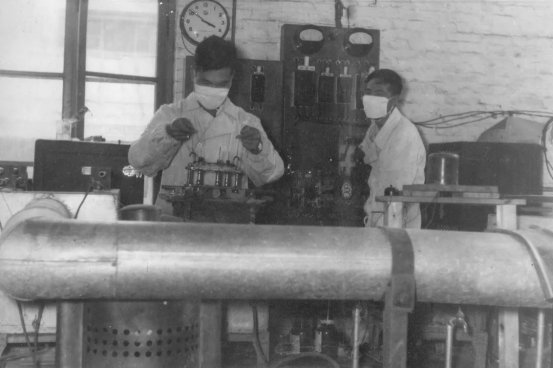

二、大连工厂实习

大连化学厂是一座原日本人建立的制造硝胺的工厂。本人的这座工厂老旧不堪,技术落后,用造气炉内的焦炭制造原料气,需要分别通入蒸汽、空气、氮气等6次转换,然后不停地循环。所有转换全靠石井式自动机的手柄,按不同时间切换6次,如果按压稍有错误,就会发生爆炸。

中华人民共和国成立后,工人当家作主,知道了六道工序的内容,知道了为什么不能弄错,能给我们当老师了。

有一位造气车间调度员,姓王,我们进厂实习时,他刚新婚不久,喜气洋洋。当他爱人听说工厂里来了新中国女大学生,非要请我们这几个在造气车间实习的女同学到她家吃饺子。

我们在大姐蔡梅英(她大概比我大5岁)的带领下,来到她家。她早早地就和好了面,调了好馅,兴高采烈地把我们一个个地让到暖炕上,一起包饺子。饺子熟了,大家围坐在炕上,开心地吃热气腾腾的白面猪肉饺子。我是南方人,第一次看到这样的场面,感到特别新鲜。

三、丰富的课外活动

大连工学院的学时安排是,上午6个学时,每学时45分钟,中间有休息时间,下午是课外活动,自由安排时间。

学生会在校团委和辅导室(党支部)的领导下,组织了多项活动。如学生会宣传部下面有许多活动小组,电影组负责周日给同学们放电影。

高个子女同学-马宝娇就是放电影的,后来我在德国学习时又遇到了她,还曾同在一个党支部,我们在各方面互相帮助。

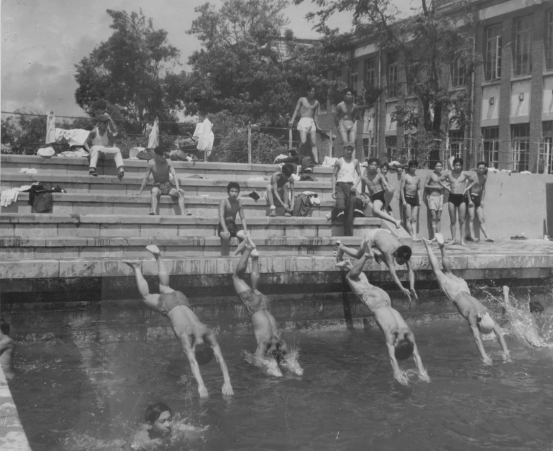

当年在长春分院夜里紧急集合时,因帮助我而迟到的王家舆同学任体育部干事,她和体育部长组织系学生分会的体育活动。我参加了游泳比赛中的浮漂打水,还得了一个小奖品-笔记本。

我是系学生分会组织部长,主要负责安全纠察。有一次组织配合大连市晚上的防空演习,我们的纠察组队员站在各自的岗位上值班,那晚防空演习的通行口令是“连工”。

我们的纠察组队员不多,大概不到20人,后来担任国家科委副主任的周平,也曾在那天晚上执勤。还有活动,如过春节时,生活部的同学会组织大家去学生食堂包饺子。

到了暑假,大部分同学不能回家,各分会的学生干部们就不分彼此,一起组织活动。我们系学生分会主席-张壮飞同学是当时为数不多的学生党员,是学生分会里唯一的党员。

辅导室党支部通过发挥张壮飞的组织作用,领导分会的委员组织和开展各项活动。张壮飞是院系调整时从哈工大来的,曾在哈尔滨念过两年俄文预科班,可用俄文听课。因为几乎不用学俄文,他有多余的时间考虑和联系事情,如组织同学去夏家河子游泳。

后来有同学认为光游泳不过瘾,想在美丽的海边呆上一宿。

张飞(即张壮飞,我们当时愿意简化名字,好叫)就通过辅导室与团市委联系,借来许多帐篷,组织同学们去夏家河子露营。

除了游泳,大家可以自己做饭,晚上听渔民讲故事。

当时通讯手段落后,只有有线电话,需要有人留在学校,按商定的时间点接听夏家河子露营指挥部来的电话,如露营发生问题,则找有关部门请示处理。

我自告奋勇留校,少玩一天,定时去辅导室接电话。接到的几次电话都是报平安,我向辅导员做了汇报。

第二天接近中午时,我带着学校的汽车队去接露营的同学们。到达时,正赶上快吃中午饭,各班同学,各显神通,有包饺子的,有做米饭炒菜的……,真是美不胜“吃”!我成了遍尝美食的“美食家”,到后来我都吃不下了!真要感谢食堂为我们配了这么多不同的食材和炊具,让我们过了一次有趣而难忘的暑假生活。

最有意义的活动是去旅顺参观,这是一次生动的爱国主义教育。我们参观了旅顺博物馆和炮台,还请旅顺苏联驻军的一位校级军官作报告,翻译是张壮飞。

旅顺口汹涌的波涛,见证了中华民族那一段屈辱的历史,我们这一代新中国的青年,要成为改写历史的中坚!

四、青春献祖国

我们这届1950年入学的大学生,按照学制,应该于1954年夏末学习期满毕业。但由于国家建设的急需,我们提前半年毕业了。我们是大连工学院第二届毕业生,在校时间三年半。

在奔赴建设岗位前,学校对我们进行毕业教育和各种有关的准备工作,发展新党员就是一项重要的工作。

毕业前,我们班有刘今、姜静修(后改名姜进)、陈明新等,还有染科专业的王爱媛(后来曾任天津市计委副主任)等,经支部大会讨论,批准入党。我决心向这些同学学习,努力提高自己的思想和组织觉悟,争取早日在工作岗位上入党。

毕业晚会上,我们高唱毕业歌。毕业歌由吴书年等同学填词,套用歌曲《我们举杯》的曲调。毕业歌鼓舞我们像战士去参加战斗那样,去建设亲爱的祖国。

毕业歌的三段歌词是这样的:

“快来吧同学们,挺起胸抬起头,我们向祖国宣誓,我们的青春,我们的生命,献给您-亲爱的祖国。

为建设新中国,为创造幸福,为实现五年计划,幸福的青年,尽情地欢唱,战斗在光辉的今天。

战斗吧同志们,五年后的今天,劳动的鲜花开遍,我们在花丛中,握手相见,幸福啊,年青的战友。”

这首歌代表了我们当时的心境。我们不但在吴书年同学的指挥下合唱过,有时走在路上也会情不自禁地吟唱,抒发自己的心怀。

毕业晚会上还有一个印象深刻的节目,是机造系同学演出的独幕剧-“20年后我们来相会”。

剧情是毕业20年后,同学们都已成为各行各业的工程师,在社会主义建设中,做出了较大的贡献,大家重回母校相会。

许多同学们牢记把青春献给祖国的誓言,在工作岗位上尽心尽力,甚至付出了健康的代价。

当年我们班的学习委员吴平东,上世纪80年代已是浙江大学化工系主任。我去找他,在学校里见面时,他说学校的行政工作和带博士研究生太忙太累,引起植物神经混乱,本来是休息治疗一个月,但因事太多,每天都得来学校半天。

改革开放后,我们这届同学差不多都在全国各大化学公司和科研单位担任了重要职务。毕业后,我们一直没有时间实现当年的愿望,我们既没有如歌中唱道的那样-“五年后鲜花中相见”,也没有独幕剧演出的那样-“20年后再相见”。

直到1994年4月,我们在北京市人大礼堂举行了毕业40周年纪念大会。大连理工大学化工学院的一位副院长,还有一位曾给我们上过课的袁老师,代表母校参加了这次纪念大会。

母校的发展和历年来对国家的贡献,使我们欢欣鼓舞。到会的全国各地的校友有200-300人,有人还把孙子也带来了。同学们在一起像当年那样亲密畅谈。我们每人都拿到一份特别珍贵的《大连工学院1954届同学通讯录暨毕业40周年纪念册》。

这本纪念册由当年化工系学生会主席兼校学生会副主席张壮飞同学,耗费时日编辑而成,余丰年同学赞助印刷费。通讯录为同学们架起了一座友谊的桥梁。从通讯录上可以看到,我们同学绝大部分是高工或副教授以上,有的同学还进入到国家部委和省市的领导层。

可以说,我们这届大连工学院的毕业生,实现了当年的誓言-把青春和生命献给亲爱的祖国。

内容来源:大连理工大学校友会

编辑排版:高馗哲

责任编辑:范芸芃、俞洲